Comenzamos una entrada basada en el libro «Desirable difficulties», de la colección InAction editada por Tom Sherrington y cuyos autores son Jade Pearce e Isaac Moore. Libro donado al blog por David.

Recomiendo leer

Tweet

Cuando pensamos en aprender algo, es importante incluir el componente temporal. Es decir, sabemos que hemos aprendido algo porque somos capaces de retenerlo y utilizarlo a largo plazo. Si me aprendo tu dirección conseguiré llegar a tu casa mañana, y también dentro de una semana. Pero imagínate que me explicas cómo llegar a tu casa, yo soy capaz de repetir tus instrucciones, pero luego mañana se me ha olvidado… ¿he aprendido realmente?

Por esta razón los autores nos invitan, en la primera parte del libro, a considerar la diferencia entre rendimiento (cómo lo haces al poco tiempo de haberlo estudiado/practicado) y aprendizaje (cómo lo haces pasado un tiempo después de haberlo estudiado/practicado). De algo de eso hablamos en esta entrada.

Esta distinción es fundamental para entender la propia idea de dificultades deseables: son aquellas estrategias que parecen dificultar el rendimiento a corto plazo, pero favorecen el aprendizaje a largo plazo. Y el ejemplo típico es el que tienes, seguro, en la cabeza: estudiar todo a lo bestia la noche antes puede servir para un tipo de preguntas el día después, pero tal vez quede muy poco de lo aprendido unos meses después. Eso no sería una dificultad deseable.

Así que no todas las dificultades son deseables: muchas dificultan el aprendizaje a corto, medio y largo plazo. Por ejemplo, escribir una frase una y otra vez sin pensar en lo que se está escribiendo. O practicar en una misma situación sin variar, por ejemplo tirando tiros libres toda una sesión de entrenamiento.

Veamos entonces cuáles serían las dificultades deseables:

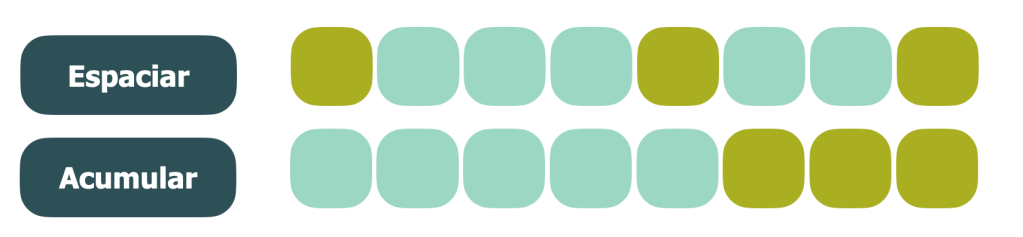

- Espaciar la práctica

Para entender la figura, piensa que los cuadros en verde oscuro son sesiones (puedes pensar en horas si te ayuda) de estilo o práctica. De esta manera, espaciar es dedicar 3 sesiones de estudio distantes entre sí; mientras que acumular es dedicar las 3 sesiones seguidas.

Lo fundamental, paradójicamente, no son los cuadrados de color verde oscuro. Si la práctica espaciada funciona es por lo que sucede en los de color verde claro: el olvido. Y es que el olvido tiene un papel muy importante en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque el olvido fortalece de la memoria a largo plazo, una idea que puede resultar contradictoria. Tal y como desarrollan Elizabeth y Robert Bjork en su teoría del desuso (tienes una entrada sobre ello pinchando aquí), olvidar, en lugar de ser el enemigo del aprendizaje, es un proceso que puede proporcionar oportunidades para mejorar el aprendizaje, desempeñando así un papel importante en el sistema adaptativo del ser humano. De tal manera que, cuanto menor sea el nivel actual de fuerza de recuperación de algún elemento de la memoria, mayor será la ganancia en fuerza de almacenamiento que resultará de volver a estudiar o recuperar ese elemento.

Lo que queremos decir, sencillamente, es que cuanto más esfuerzo hagamos al sacar algo de nuestra memoria, más fácil será recuperarlo en el futuro. Como si el esfuerzo dedicado a recordar le indicara a nuestro cerebro que es mejor que la siguiente vez no cueste tanto, y por eso se haga más accesible. A modo de ejemplo, sería como sacar el cable cargador del teléfono que está al fondo de un armario, con mucho esfuerzo, y luego dejarlo en un lugar más accesible.

En definitiva, los procesos de repetición y revisión de la información, necesarios para contrarrestar el olvido, ayudan a consolidar y fijar los conocimientos en la memoria. Por eso la práctica espaciada y sistemática no solo refuerza la retención, sino que también profundiza la comprensión y facilita la aplicación práctica del conocimiento adquirido. En este sentido, el olvido actúa como un mecanismo natural que motiva la revisión y la práctica constante, elementos esenciales para el aprendizaje efectivo y duradero.

2. Intercalar la práctica

En esta imagen vemos de nuevo dos maneras de enfocar las sesiones de práctica/estudio. Por un lado, en bloque: haciendo lo mismo en sesiones seguidas. Y, por otro, intercalando diferentes ejercicios.

La práctica intercalada se beneficia de lo que ya hemos hablado del olvido, porque obliga a nuestro cerebro a realizar un pequeño ejercicio de resituarse en cada nuevo ejercicio. Aquí los autores nos advierten de que no se trata de mezclar matemáticas con historia y con biología, sino que los elementos a intercalar deben ser variaciones de ideas similares.

Esta parte me recuerda a la teoría de la variación de Ference Marton, a la que llegué gracias a Christian Moore-Anderson y su magnífico libro: “Biología hecha realidad”. La teoría de la variación, sostiene que el aprendizaje profundo y significativo se logra mediante la exposición a diferentes variaciones de un mismo concepto o fenómeno. Según esta teoría, no basta con repetir una y otra vez la misma información; en cambio, es esencial que los estudiantes experimenten y examinen las múltiples facetas y aplicaciones de un tema para entenderlo verdaderamente. Aquí es donde tendría sentido la práctica intercalada.

Estas variaciones pueden incluir cambios en el contexto, el formato de presentación, los ejemplos utilizados, o incluso las perspectivas desde las cuales se aborda un concepto. Al confrontar estas diferencias, reflexionando explícitamente sobre las semejanzas y diferencias entre ellas, el alumnado puede ser capaz de discernir patrones y principios subyacentes, lo que conduce a una comprensión más robusta y flexible.

Por ejemplo, en el aprendizaje de un idioma, en lugar de memorizar listas de vocabulario de manera aislada, una práctica intercalada puede consistir en usar esas palabras en diferentes contextos, como en conversaciones, lecturas, y escritos variados. Esta exposición a múltiples usos y significados enriquece el conocimiento y facilita la transferencia del aprendizaje a situaciones nuevas.

3. Autoevaluarse a uno mismo

El «testing effect» o efecto de la evaluación es un fenómeno bien documentado en la psicología del aprendizaje, que recibe además apoyo robusto de la investigación en su estado actual. Por ejemplo, os invito a revisar este artículo de la Wikipedia con abundante bibliografía.

Lo que señalan estas investigaciones es que la práctica de evaluarse a uno mismo mejora significativamente la retención de la información a largo plazo. En lugar de simplemente revisar notas o leer repetidamente el material, la autoevaluación activa la recuperación de información, lo cual fortalece las conexiones neuronales asociadas con ese conocimiento. Para los docentes de primaria y secundaria, implementar estrategias de autoevaluación puede ser una herramienta muy útil para mejorar el desempeño académico de nuestro alumnado.

En un aula de primaria, los maestros podemos incorporar actividades de autoevaluación mediante cuestionarios rápidos al final de cada lección. Por ejemplo, después de una clase de ciencias sobre los hábitats de los animales, resulta muy útil responder una serie de preguntas sobre lo que han aprendido. Este proceso no solo refuerza el contenido recién enseñado, sino que también ayuda a identificar áreas donde necesitan más práctica. Al convertir la evaluación en una parte regular de la rutina de clase, podemos fomentar una cultura de aprendizaje continuo y autorreflexión. Porque, evidentemente, la finalidad del cuestionario es comprobar el aprendizaje (evaluar) y no certificarlo (calificar). Así que esta estrategia funciona mucho mejor cuando no hay notas de por medio, acostumbrando al alumnado a practicar sin depende de un número.

En secundaria, los beneficios del «testing effect» pueden aprovecharse mediante otras técnicas de autoevaluación. Por ejemplo, en una clase de historia, podríamos utilizar tarjetas de memoria (flashcards) para repasar eventos y fechas importantes. Además, podemos organizar sesiones de revisión en las que los alumnos formulen preguntas entre ellos, simulando exámenes orales. Estas actividades no solo les preparan para los exámenes, sino que también desarrollan habilidades de pensamiento crítico y les enseñan a evaluar su propio nivel de comprensión de manera más efectiva.

Conclusiones

El libro acaba con una sección realmente interesante sobre el uso de estas ideas durante el estudio independiente. Se trata, en resumen, de llevar la práctica intercalada, espaciada y el uso de autoevaluación a los momentos en los que nuestras alumnas y alumnos trabajan por su cuenta. De esta manera, el beneficio se multiplica, y los propios actores del aprendizaje aprenden mecanismos para mejorar y aprovechar mejor su tiempo.

La propia idea de dificultades deseables me parece muy potente para discutir en clase: ponérselo difícil pero de una manera sensata, poco a poco. Desafiarse a uno mismo, pero de manera positiva, constructiva.

Deja un comentario