Entrada elaborada a partir de los textos de la bibliografía, pero mejorada gracias al feedback de Priscila Comino, Marta Ferrero, Nuria Galende y Samuel Parra-León.

Hay ideas que, aunque persisten en el imaginario colectivo, necesitan ser desmontadas. A ello nos hemos dedicado en otras partes del blog. Una de ellas es que “un buen docente nace, no se hace”. Bajo esta premisa, la enseñanza se convierte en una especie de don natural, una habilidad innata que algunas personas simplemente tienen y otras no. Si aceptáramos esto, ¿para qué servirían entonces las facultades de educación, las ciencias de la educación o la investigación educativa? Pensar que un buen docente nace es como esperar al próximo Buda, con la esperanza de que aparezca con poderes místicos heredados.

Pero esta visión, además de errónea, es peligrosa: invisibiliza el esfuerzo profesional, la complejidad del conocimiento pedagógico, y lo más importante, desactiva el impulso por formar mejor a quienes enseñan. Frente a esta narrativa, una autora estadounidense llamada Linda Darling-Hammond ha defendido durante décadas una idea radicalmente distinta pero mucho más esperanzadora: los docentes no nacen, se hacen. Y para hacerlos bien, hace falta invertir con inteligencia. Agradezco a Priscila, Marta y Nuria todas las referencias que me han ido aportando, y me resulta sorprendente que no conozcamos más y mejor a esta autora. Ojalá podamos ir poniendo remedio a esto.

Como me comentaba Samuel Parra-León (comunicación personal, 2025), detrás de ese lugar común de que “se nace” hay algo que conviene matizar. Es posible que algunas personas con una alta motivación, facilidad para comunicar o habilidades sociales desarrolladas —lo que solemos llamar “vocación”— aprovechen mejor la formación docente. Pero eso no es lo mismo que decir que nacieron sabiendo enseñar. De hecho, habilidades como la empatía, la expresión oral o la capacidad de conectar con el grupo pueden tener una base más personal, pero también se pueden entrenar. Son, si se quiere, buenos catalizadores de la acción docente, pero no sustituyen la necesidad de una formación sólida.

Y Samuel Parra-León (comunicación personal, 2025) argumenta que una buena parte de la investigación educativa, desde la pedagogía hasta la psicología de la educación, ha buscado justamente eso: identificar qué factores —más allá de los formativos— contribuyen a una buena docencia. ¿Es posible ser un buen docente siendo una persona introvertida, seria o con pocas habilidades sociales? Claro que sí. Aunque quizás no destaque en lo emocional, puede hacerlo en el diseño de actividades, en el rigor con el que prepara las clases o en la claridad de sus explicaciones. La clave está en reconocer que hay muchas maneras de ser buen docente, pero todas requieren esfuerzo y aprendizaje (Parra-León, comunicación personal)..

En su análisis sobre la relación entre la formación docente y los resultados del alumnado, Darling-Hammond pone el foco en algo que, aunque parezca obvio, no siempre se ha investigado con seriedad: ¿qué hace que una persona sea una buena docente? ¿Y cómo podemos crear las condiciones para que más personas lleguen a serlo? Para responder a estas preguntas, su trabajo ha revisado datos de políticas educativas estatales en EE. UU., programas de formación, certificación docente y rendimiento del alumnado. Lo que encuentra es contundente: los sistemas que invierten en una formación sólida, exigente y bien articulada de sus docentes logran mejores resultados para su alumnado, incluso en contextos difíciles.

Saber enseñar no es solo saber

Uno de las grandes aportaciones de Linda Darling-Hammond al campo de la educación ha sido ayudar a precisar y sistematizar qué tipo de conocimientos necesita una persona para enseñar bien. Frente a visiones simplificadas que reducen la buena enseñanza a tener “vocación” o simplemente “dominar la materia”, su trabajo insiste en que el saber docente es complejo, específico y requiere una preparación cuidadosa. En concreto, su propuesta subraya que existen al menos dos grandes dimensiones del conocimiento que resultan imprescindibles para ejercer la docencia con calidad: por un lado, el conocimiento del contenido, es decir, el dominio conceptual de aquello que se va a enseñar; y por otro, el conocimiento sobre cómo enseñar ese contenido, que incluye aspectos como la pedagogía, la didáctica, la comprensión de cómo aprenden los estudiantes y la capacidad de diseñar experiencias de aprendizaje eficaces.

Ahora bien, lo interesante de esta propuesta es que no se limita a enumerar ambos tipos de conocimiento como requisitos independientes, sino que pone el acento en su interacción. Ninguna de estas dimensiones, por sí sola, garantiza una enseñanza de calidad. De hecho, múltiples investigaciones han demostrado que tener un conocimiento disciplinar sólido, por muy necesario que sea, tiene un impacto limitado en los aprendizajes del alumnado si no se acompaña de una comprensión profunda de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Saber resolver una ecuación diferencial o explicar los fundamentos de la fotosíntesis no se traduce automáticamente en saber cómo enseñar esos contenidos a un grupo de adolescentes con distintos niveles de conocimiento previo, intereses variados, contextos socioculturales diversos y trayectorias emocionales que también afectan su forma de aprender.

Por eso, la formación al docente debe ayudarle a tomar decisiones fundamentadas sobre cómo organizar el contenido, qué ejemplos utilizar, cómo conectar con los conocimientos previos del alumnado, qué errores anticipar, cómo responder a las dificultades que surjan, qué apoyos ofrecer y en qué momento retirarlos. El saber pedagógico es el que convierte el contenido en experiencia de aprendizaje, el que lo hace accesible, significativo y desafiante, sin caer en simplificaciones que lo vacían de sentido ni en abstracciones inalcanzables. Pero lo opuesto también ocurre: de nada sirve enseñar en general sin un suficiente dominio del contenido.

En este marco, la profesionalidad docente se concibe como una competencia «situada», es decir, que no reside únicamente en lo que el o la docente “sabe”, sino en lo que es capaz de hacer con ese conocimiento en contextos reales de aula. Y aquí es donde la interacción entre el conocimiento teórico y práctico resulta clave: la enseñanza requiere comprender profundamente el contenido, sí, pero también saber cómo lo construyen los estudiantes, qué obstáculos encuentran, cómo representarlo de distintas maneras y cómo guiar el proceso de apropiación conceptual.

La formación docente como algo importante

A partir de esta lógica, la autora subraya la importancia de los programas de certificación docente como espacios en los que se combinan —cuando están bien diseñados— ambas dimensiones (teoría y práctica) del conocimiento profesional. Pero no se trata de cualquier certificación. Las diferencias entre estados en EE. UU. —y, podríamos decir, entre países— muestran que hay enormes brechas en lo que se exige para formar y certificar a los docentes. Mientras algunos lugares establecen altos estándares, incluyendo formación específica en didáctica, desarrollo infantil, gestión del aula y práctica supervisada, otros permiten enseñar sin apenas formación en el área que se impartirá, ni experiencia práctica real. Las consecuencias de estas decisiones se reflejan en la calidad de la enseñanza y, por tanto, en los aprendizajes del alumnado.

Para ilustrarlo, la autora contrasta los casos de dos estados: Carolina del Norte y Georgia. En los años 80 y 90, Carolina del Norte decidió invertir fuertemente en mejorar la preparación de sus docentes: aumentó salarios, mejoró la equidad salarial, impulsó la formación inicial, el acompañamiento a docentes noveles y el desarrollo profesional continuo. Como resultado, fue el estado con mayor mejora en rendimiento en matemáticas y lectura del país, basado en las pruebas realizadas al final de primaria. En contraste, Georgia apostó por una estrategia centrada en la evaluación externa y estandarizada del alumnado, sin reforzar ni apoyar adecuadamente a los docentes. El resultado: estancamiento en matemáticas y descenso en lectura. La lección es clara: sin inversión en las personas que enseñan, no hay mejora sostenible en la educación.

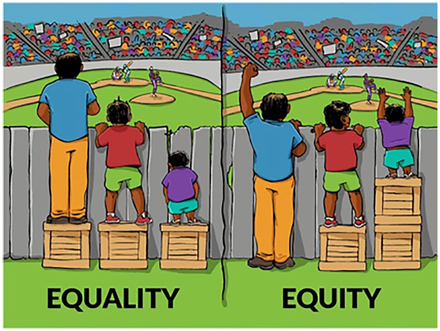

Otro de los hallazgos relevantes del trabajo de Darling-Hammond es el impacto de estas decisiones en la equidad. La calidad de los docentes no se distribuye de forma homogénea: las y los alumnos de entornos más desfavorecidos tienen muchas más probabilidades de ser enseñados por docentes sin titulación, sin experiencia, o con menos preparación. Por eso, mejorar la formación docente no es solo una cuestión técnica, sino también una apuesta por la justicia educativa.

La tesis de fondo de esta entrada es sugerente: si queremos que todo el alumnado aprenda más y mejor, debemos dejar de considerar la docencia como una cuestión de talento individual y empezar a tratarla como lo que realmente es: una profesión compleja, exigente y que se aprende. Para ello, necesitamos programas de formación que integren conocimientos teóricos y prácticos, así como sistemas que apoyen a las y los docentes a lo largo de toda su carrera. En definitiva, necesitamos asumir que enseñar bien no es un don, sino una responsabilidad compartida.

Bibliografía

- Darling-Hammond, L. (2000). Teacher quality and student achievement: A review of state policy evidence. Education Policy Analysis Archives, 8(1), 1–44.

- Kirschner, P. A., Hendrick, C., & Heal, J. (2022). How Teaching Happens: Seminal Works in Teaching and Teacher Effectiveness and What They Mean in Practice. Routledge.

Replica a educativo95 Cancelar la respuesta